美容クリニックのSEO対策|広告に頼らない安定した集客方法

美容クリニックで安定した集客を目指すなら、SEO(検索エンジン最適化)の活用がますます重要になっています。広告費の高騰やユーザーの検索行動の変化により、「ただ広告を出すだけ」では反応が得にくくなっている今、自院の魅力を正しく伝え、信頼を得るための手段としてSEOが注目されているのです。

とはいえ、「何から始めたらいいのか」「記事はどう作ればいいのか」「外注すべきか自分たちでできるのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、美容クリニックがSEOに取り組む際に知っておきたい基本から、具体的な施策・ホームページ設計のコツ・外部パートナーの選び方まで、実践に役立つ情報をわかりやすくまとめました。医療広告ガイドラインに対応しながら、検索エンジンにも患者さまにも信頼されるWebサイトを作るためのヒントとしてご活用ください。

目次

SEOとは何か?美容医療ジャンルの特徴とは

SEO(検索エンジン最適化)とは、Googleなどの検索エンジンで、自院のホームページや記事を上位に表示させるための施策です。

たとえば「二重整形名医」「シミ取り何回必要」など、見込み患者が検索するキーワードで、自院の情報が届きやすくなるように調整していきます。

評価には、サイト構造・コンテンツの質・外部サイトからの被リンクなど、さまざまな要素が関わっています。特に美容医療分野では、Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点が非常に重要視されます。

単に検索順位を上げることが目的ではなく、信頼できる情報を正しく発信し、患者さまとの信頼関係を築くことが、SEOの本質です。

美容クリニックにSEOはなぜ必要なのか?

「美容クリニックに本当にSEOは必要なのか?」と疑問を持たれる方もいらっしゃいますが、結論から言えば、SEOは必要不可欠な集客手段のひとつです。 ただし、なんとなく始めるのではなく、SEOの基本的な考え方や他の集客手段との違いを理解した上で取り組むことが重要です。

「そもそもなぜSEOが必要なのか?」「広告やSNSと何が違うのか?」といった疑問を解消しておくことで、自院に合った戦略を立てやすくなります。美容医療分野におけるSEOの特徴と役割を、初めての方にもわかりやすく整理していきます。

広告やSNSだけでは安定しない理由

広告やSNSは即効性が高く、短期的な集客には向いていますが、それだけに依存してしまうと安定性に欠けます。広告は費用を掛けている間は効果を発揮しますが、出稿を止めると集客も止まってしまうという“フロー型(単発)”の施策です。

また、SNSは関心層への接触には有効ですが、予約や来院へつなげるには情報が断片的であることが多く、信頼形成には限界があります。

一方、SEOは一度検索上位を獲得できれば、広告費を掛けなくても継続的に集客が見込める“ストック型(継続)”の施策です。美容医療のように比較検討を重ねるユーザーが多い分野では、SEOが集客のベースとして非常に有効です。

SEOは「情報収集段階」のユーザーに効果的

美容医療に興味を持ったユーザーの多くは、すぐに予約や来院には至らず、まずは情報収集から始めるのが一般的です。

たとえば「二重整形 名医」「脱毛効果 回数」といった具体的なキーワードで検索し、施術内容やリスク、他院との違いなどを比較・検討する段階を経ていきます。

このような検索行動に対して、SEOは非常に相性の良い施策です。

SEOは“ユーザーの不安や疑問”に先回りして応える

検索でたどり着いたコラム記事やサービスページで、「このクリニックは信頼できそう」「ここなら自分の悩みに合っているかも」と感じてもらえれば、その後の比較・検討の中で自然と候補として残りやすくなります。

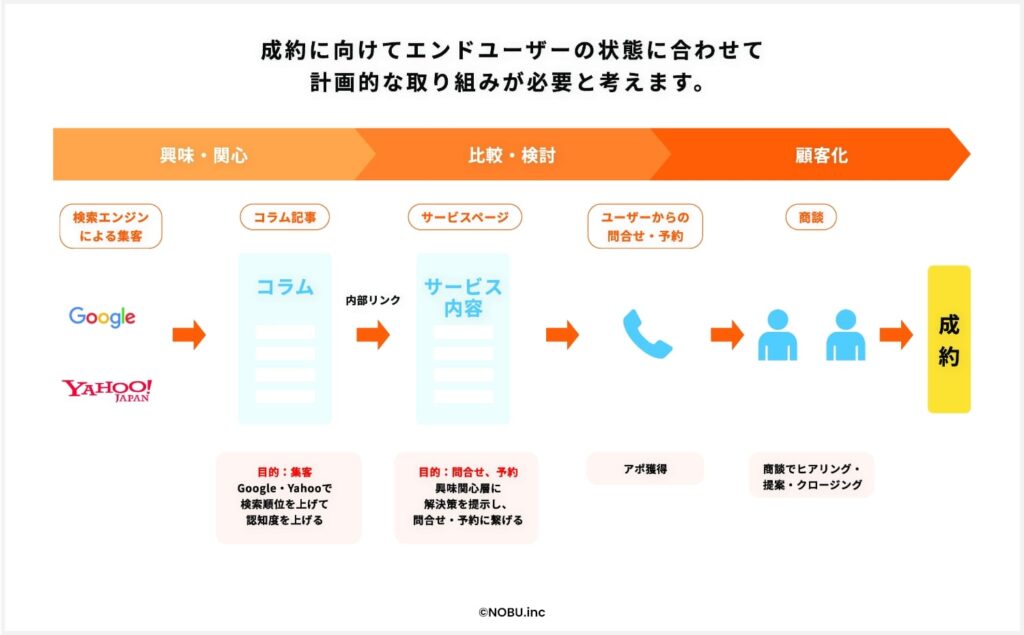

さらに、内部リンクでスムーズにサービスページへ誘導することで、

ユーザーの理解が深まり、問い合わせや予約といった次のアクションへつながる可能性も高まります。

検索→情報収集→納得→問い合わせという“流れ”をつくる

掲載の図にもあるように、SEOは「コラム→サービス紹介→問い合わせ→商談→成約」という流れの最初の起点を担う重要なポジションです。

この段階で信頼感と納得感を与えられるかどうかが、その後のアポ率・来院率に大きく影響します。

つまり、SEOは「集客手段」というだけでなく、“心理的なハードルを下げる仕組み”として機能するのです。

美容クリニックの集客におけるSEOのポジション

美容クリニックのWeb集客には「即効性のある広告」と「資産になるSEO」の2つの柱があります。その上で改めて整理しておきたいのが、SEOが集客戦略の中で果たすポジションです。

繰り返しますが、Google広告は効果検証がしやすく、すぐに集客につながるメリットがある一方で、費用を止めれば集客も止まってしまう“フロー型(単発)”の施策です。それに対しSEOは、成果が出るまでに時間はかかりますが、一度上位表示を獲得すれば、広告を止めても流入が持続する“ストック型(継続)”の集客手段として機能します。

たとえば、ユーザーが「美容整形 名医」「シミ取り レーザー 回数」といった具体的な悩みを検索したときに、自社のコラム記事が上位表示されたらいかがでしょうか?さらに、その記事内容が信頼に足る内容だったら今までは貴社のことを知らなかったユーザーに認知してもらえるだけでなく、その道の専門家として信頼を寄せてくれるのです。

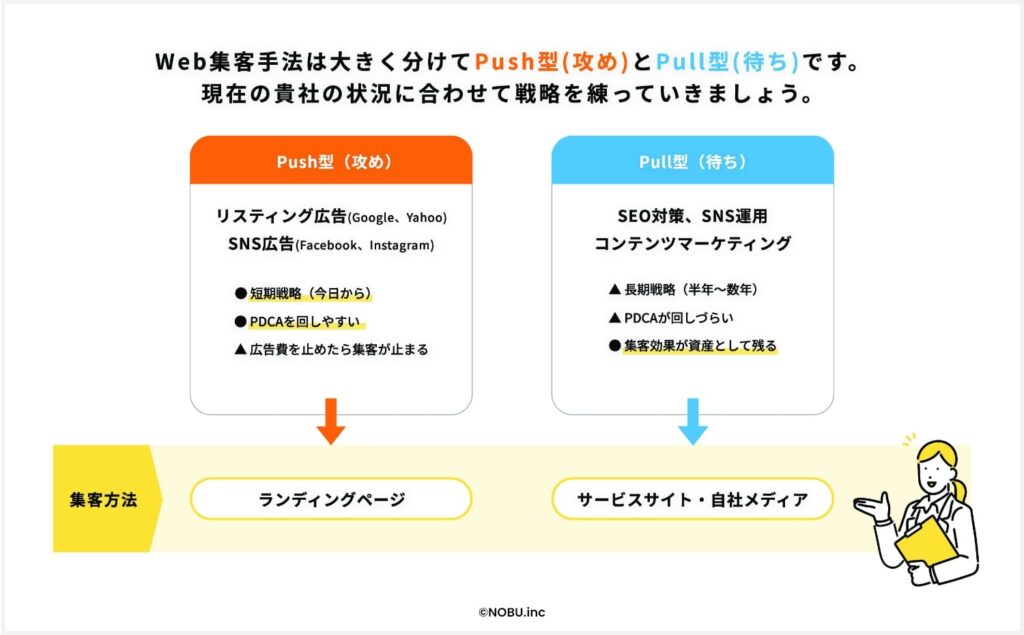

美容クリニックのWeb集客は「Push型」と「Pull型」の2種類

clinicHPでは、美容クリニックのWeb集客は大きく分けてPush型(攻め)とPull型(待ち)の2種類があると考えています。それぞれの特性を理解することが、最適な戦略を立てる第一歩です。

Push型(攻め):即効性重視の広告施策

リスティング広告(Google・Yahoo)やSNS広告(Instagram・Facebook)などが該当します。

- 短期戦略向き(今日から効果が出やすい)

- PDCAを回しやすい(検証・改善しやすい)

- ただし、広告費を止めると集客も止まってしまうという大きな弱点があります。

つまり、「今すぐ集客したい」というニーズには強い反面、広告依存型の集客体制になりやすいのです。

Pull型(待ち):中長期的な資産型施策

SEO対策やSNSの運用、コンテンツマーケティングなどがこれにあたります。

- 成果が出るまでに半年〜数年かかることもある

- PDCAを回しにくい(短期で効果測定しづらい)

- しかし、一度検索上位に上がれば、広告を止めても流入が継続しやすいという強みがあります。

つまり、集客効果が資産として残るのが最大のメリットです。

近年では、「美容整形 名医」「脱毛 何回で終わる?」のように、患者自身が具体的な悩みや疑問で検索し、比較検討してから来院を決めるケースが増えています。

このような検索行動に対応し、信頼を築く導線を作れるのがSEOをはじめとするPull型施策です。

SEO効果が出るまでの目安と、評価の仕組み

SEOは「今日始めて明日結果が出る」というような即効性のある施策ではなく、効果が現れるまでに3〜6ヶ月ほどかかる中長期型の集客手段です。

その理由のひとつが、Googleが検索順位を評価する際に重視している「サイト全体の信頼性(=ドメインパワー)」の影響です。

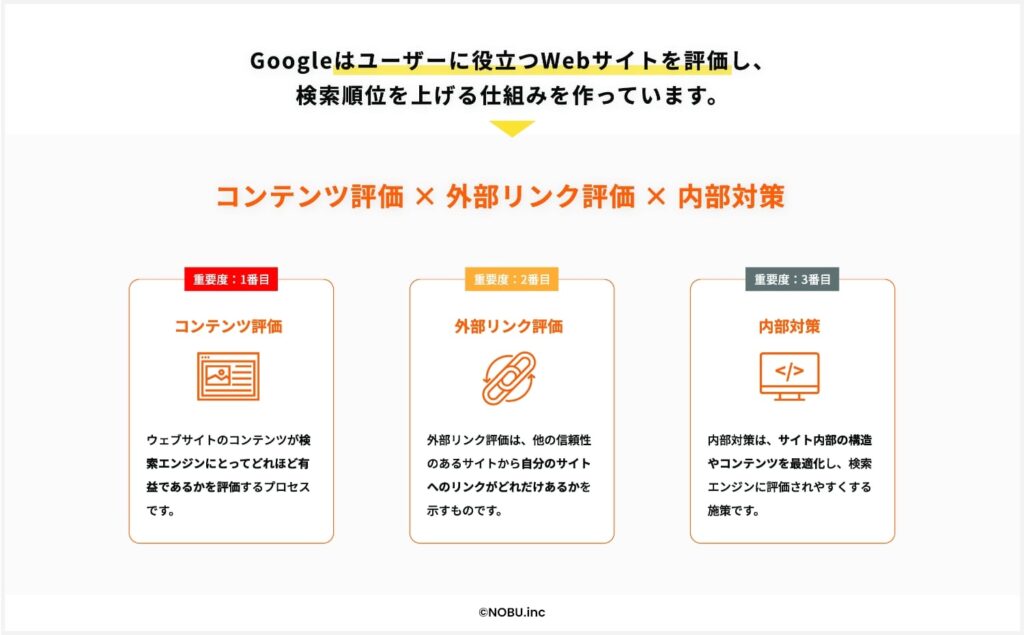

SEO順位は3つの要素で評価される

上の図にある通り、Googleは以下の3つの要素をもとにWebサイトの価値を判断しています。

- コンテンツ評価

そのページの情報が「ユーザーにとって有益かどうか(検索意図に合っているか)」

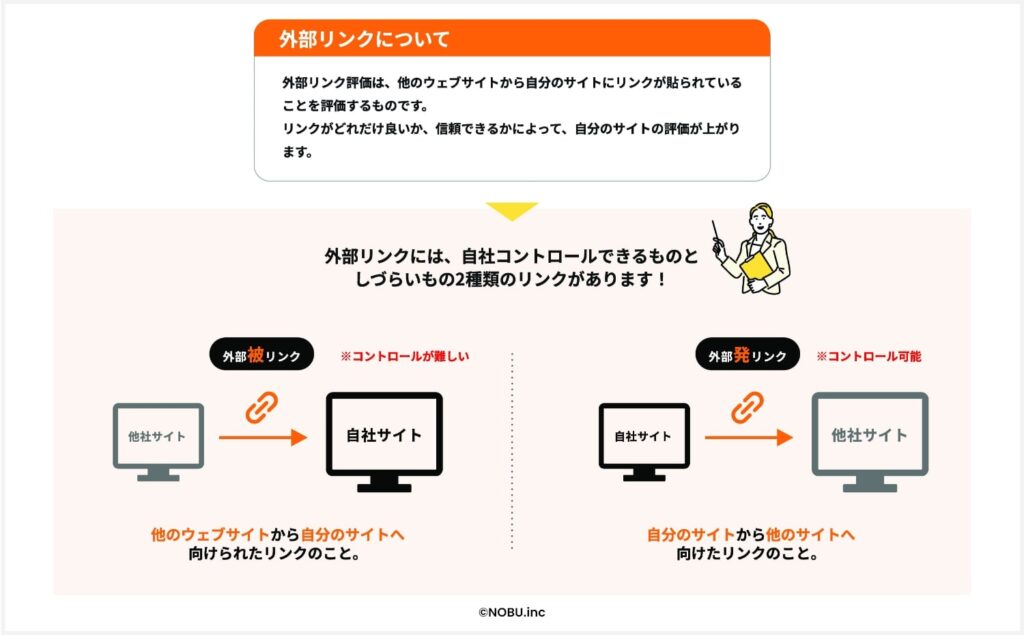

→内容の質・情報の正確さ・読みやすさが鍵になります。 - 外部リンク評価

他サイトからのリンクの質と量を評価し、「このサイトは信頼されているか」を判断

→信頼性の高いサイトからの被リンクがSEOに強く影響します。 - 内部対策(技術・構造)

HTMLタグや見出し構成、ページ速度、モバイル対応など、検索エンジンに“正しく伝わる”構造ができているかも重要です。

サイト全体の信頼度「ドメインパワー」が影響する

上記3要素は、単一のページだけでなく“サイト全体の評価”として積み上がっていくものです。

この「サイト全体の信頼スコア」に相当するものが、いわゆるドメインパワーです。

たとえば、どれだけ質の高い記事を作っても、サイト自体が新規であったり、他サイトからのリンクが乏しかったりすると、Googleは慎重に評価する傾向があります。

これが、SEOで成果が出るまでに時間がかかる主な理由のひとつです。

ドメインパワーを高める要素とは?

ドメインパワー(サイト全体の信頼性)を高めるには、以下のような取り組みが重要です。

- 信頼性のある外部サイトからの被リンク獲得

- 専門性や監修体制が明示されたコンテンツ(E-E-A-Tの確保)

- サイト内の構成が整理され、使いやすく、回遊性が高いこと

- コンテンツが定期的に更新・追加されていること

SEOは“積み上げ型”の施策

つまり、いくら高品質な記事を1本書いても、サイト全体の信頼性が育っていなければ上位表示は難しいというのが現実です。

だからこそ、SEO施策では「記事を書いて終わり」ではなく、“サイト全体の価値”を継続的に育てていく意識が非常に重要になります。

広告・MEO・SNSとの違いとSEOの役割

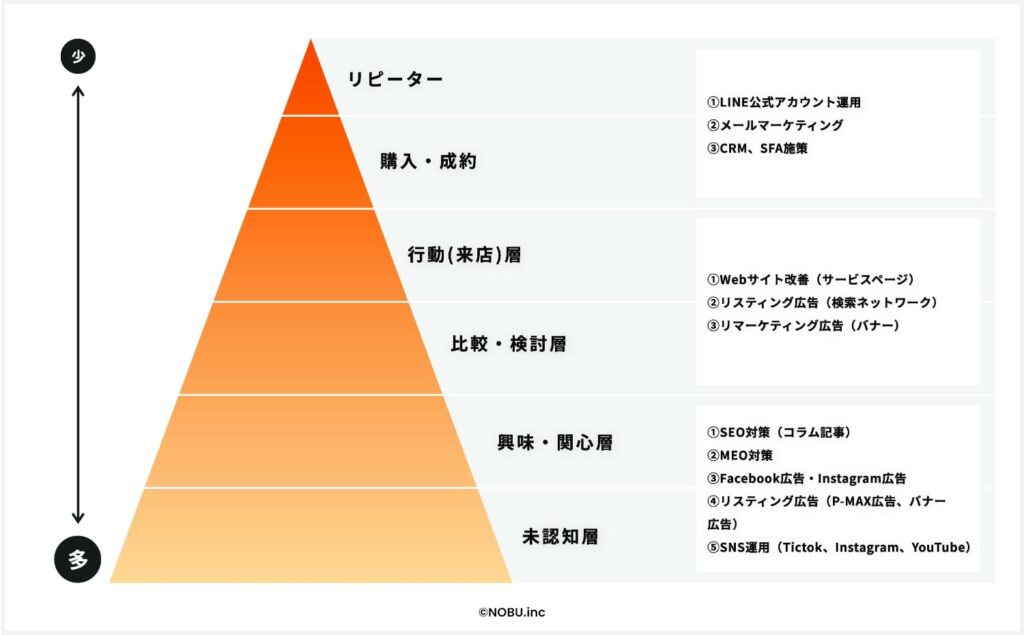

集客施策にはさまざまなアプローチがありますが、それぞれ「ユーザーの検討段階」によって役割が異なります。上の図にあるように、集客ファネルは以下の5層に分かれます。

- 未認知層(まだ悩みを自覚していない人)

- 興味・関心層(なんとなく気になっている人)

- 比較・検討層(他院と比較・情報収集中)

- 行動層(来店・予約)

- 購入・リピーター層

このうち、SEOは特に「比較・検討層〜行動層」に対して強い施策です。

SNS・広告・MEOの役割は「前段階」に強い

たとえばInstagramやTikTokなどのSNS運用は、未認知〜関心層に働きかけ、まず美容医療への興味を引き出す役割があります。

また、Googleマップ上に表示されるMEO(ローカルSEO)は、「◯◯駅 二重整形」など、地域ベースで来院を検討している人に対して非常に有効です。

さらに、リスティング広告(検索広告)やP-MAX広告は、短期的な集客にも力を発揮します。

SEOは「比較・検討〜行動」層を支える“情報の基盤”

一方で、SEOは「このクリニックは信頼できるか」「この施術は本当に自分に合っているのか」といった、患者が具体的に比較検討を始めた段階で効果を発揮します。

たとえば、SNSで「二重整形」を知ったユーザーが「埋没法 痛み」「二重整形 名医」で検索し、具体的な情報を探す。このタイミングで、検索意図に合ったSEO記事やサービスページが存在すれば、接点を作りやすくなります。

ユーザー行動に合わせた“段階的な施策設計”が重要

SEO・MEO・SNS・広告は、どれか一つで完結するものではありません。

- SNS → 興味を喚起

- MEO → 地域ニーズに対応

- SEO → 信頼を深めて比較・行動へ

- 広告 → 即効性のある補完施策

このように、それぞれの施策をユーザーの検討段階に応じて組み合わせることで、集客効果は格段に高まります。

美容クリニックが取り組むべきSEO施策とは

SEOの成果を上げるには、やみくもに施策を行うのではなく、「何を・どう進めるか」を明確にすることが欠かせません。

内部対策・外部対策・競合分析・コンテンツ戦略といった具体的な手法について、それぞれの意味や実践の流れをわかりやすく紹介します。

内部対策の基本(構造・タグ・導線)

SEOにおける内部対策とは、検索エンジンに対して「このページは何を伝えたいのか」を正しく理解してもらうための土台作りを意味します。

同時に、ユーザーがストレスなく情報を見つけられるように構造を整理することも重要です。

たとえば、以下のような項目が内部対策の基本です。

どれほど良いコンテンツを作っても、検索エンジンに「内容が正しく伝わっていない」状態では上位表示されにくいのが現実です。

また、構造が不十分だとユーザーの離脱も増え、問い合わせや予約にはつながりません。

だからこそ、「検索エンジンに伝えるための構造」と「ユーザーが使いやすい導線」の両方を整えることが、内部対策における基本であり最大の目的です。

外部対策のポイント(信頼性と被リンク)

外部対策では、自院の信頼性を示す「被リンク」を自然に集めることがポイントです。Googleは、他サイトからのリンクを「推薦」として評価します。

医療団体や専門メディア、公的機関など信頼度の高いサイトから紹介されることで、SEO上の評価も上がります。ただし、リンク集めを目的化するとスパム扱いされるおそれがあるため、「有益な情報だから紹介される」流れを意識しましょう。

競合調査のやり方と見るべき指標

SEOで成果を出すためには、競合クリニックがどんな施策を行っているかを把握することが欠かせません。競合調査は、ただの真似ではなく、自院の強みや方向性を見つけるための“戦略の土台”になります。

最初に行いたいのは、検索上位に表示されているクリニックのWebサイトを分析することです。見出し構成・ページ数・使われているキーワード・内部リンクの貼り方などをチェックし、「どんな検索意図にどう応えているのか」を読み取ります。

その上で、自院が差別化できるポイント(例:専門性の高い施術、医師の経歴・実績、独自の診療方針など)を洗い出し、それが伝わるコンテンツ設計ができているかを確認します。

さらに、定期的に専用ツール(例:Semrush、Ahrefs、GoogleSearchConsoleなど)を使って順位や流入状況をチェックすることで、改善ポイントも明確になります。重要な指標としては以下のようなものがあります。

- 検索順位の推移(対象キーワードごと)

- 想定流入数/流入キーワード

- 被リンクの数と質

- 競合記事の文字数・見出し構成

- コンテンツの更新頻度・新着順配置

コンテンツSEOの考え方と成功のポイント

コンテンツSEOとは、検索ユーザーにとって「役に立つ情報を、わかりやすく届けること」を目的とした施策です。ただ記事を多く書けばいいというわけではなく、読者の悩みに合ったキーワードを選び、それに応える構成にすることが大切です。

たとえば、「シミ治療何回で効果が出る?」と検索する人には、その疑問にまっすぐ答える記事が求められます。このように、検索の背景にある不安や疑問を読み取り、それに対して信頼ある情報を丁寧に伝えることが、コンテンツSEOの基本です。

また、コラム形式の記事と、施術別のカテゴリーページ(まとめページ)をうまく使い分けることもポイントです。カテゴリーページで全体像を伝え、そこから関連する詳しい記事に誘導することで、読者は自然な流れで情報にたどり着けます。

悩みや疑問に寄り添うキーワード対策

美容医療の検索は、患者の「不安」や「悩み」から始まることがほとんどです。たとえば、「脱毛 何回必要」「シミ取り 効果 時間」など、具体的な疑問をもとに情報を探しているケースが多く見られます。

こうした検索意図に対しては、Q&A形式や見出しで明確に答える構成が効果的です。読者は自分の疑問にピンポイントで答えてくれる情報を求めているため、「あなたの不安にきちんと答えます」という姿勢が信頼につながります。

つまり、検索キーワードの裏側にある“患者心理”に寄り添った対策こそが、SEOでもっとも成果を生みやすい方法なのです。

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識したコンテンツ構築法

美容医療ジャンルのSEOでは、Googleが重視する「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の要素が特に重要です。これは検索エンジンが、ユーザーにとって信頼できる情報かどうかを判断する際の重要な評価基準となっています。

たとえば、記事の中で執筆者や監修医師の情報を明示したり、専門機関や論文などの信頼できる出典を引用したりすることで、コンテンツの信頼性は大きく向上します。

また、施術内容を説明する際に、実際の経験に基づいた表現(例:「〇〇症例に対応」など)を交えることで、“経験”の要素も補強できます。

さらに、こうしたE-E-A-Tの情報を検索エンジンに正確に伝えるために、構造化データ(schema.orgなど)の活用も効果的です。医師情報や記事タイプをマークアップすることで、クローラーに対して明確な意味づけができます。

このように、見た目や文章だけでなく「誰が・どのように書いたか」を明示する姿勢が、SEOの土台として大きな意味を持ちます。

特に美容医療のようなYMYL領域では、「信頼される情報発信」が検索上位を保つ上でも不可欠なのです。

FAQページをSEOに活かすコツ

FAQページは、よくある質問に的確に答えることで検索ニーズに応え、SEOにも有効です。「料金」「ダウンタイム」「効果」など、具体的なキーワードに合わせたQ&Aを作成しましょう。

SEOの効果を正しく判断するために必要な4つの指標

SEO施策は、「順位が上がったかどうか」だけで成果を判断するものではありません。

たとえ検索1位を獲得できても、ページの内容が薄ければユーザーはすぐに離脱してしまい、問い合わせや予約にはつながりません。本当に成果が出ているかどうかを見極めるには、複数の視点から効果を評価するべきです。

以下に、実際のSEO評価において確認すべき代表的な指標を整理します。

SEO効果を評価する主な指標

- 検索順位の推移(Google Search Console)

→狙ったキーワードで、どのくらい順位が上がっているか - ページの滞在時間/直帰率(Google Analytics など)

→コンテンツがしっかり読まれているか、読み始めてすぐ離脱されていないか - 問い合わせ・予約数の変化(コンバージョン数)

→実際に患者さまからのアクションにつながっているかどうか - アクセスの増加傾向(月ごとのセッション数)

→認知度が高まり、自然検索からの流入が伸びているか

施策の種類によっても効果の出方は変わる

SEOにはさまざまなアプローチがありますが、施策の種類によって成果が出るタイミングも異なります。

- 既存ページの改善(リライト)

→サイト内に評価済みのページがある場合は、1〜2ヶ月ほどで順位や流入が改善されることもあります。 - 新規ページの作成

→コンテンツがインデックスされ、Googleから評価を得るまでには、3〜6ヶ月ほどかかるのが一般的です。

SEOの成果を正しく測るための“期待値と判断基準”

SEOは短期で成果が見えづらいため、「まだ問い合わせが増えていない=失敗」と捉えてしまいがちです。ですが、何をもって“成果”とするのかを事前に明確にしておくことが、無理のない戦略設計を支えます。

美容医療SEOで成果を出すための視点補強

正しい施策をしているのに思うような成果が出ない——その原因は、SEOに対する「視点のずれ」にあることが多いです。よく見落とされがちな2つの視点、「検索意図の重視」「YMYL領域ならではの要件」に注目し、美容医療のSEOで結果を出すための考え方を解説します。

検索ボリュームより「ユーザーの検索意図」を見る

キーワードを選ぶ際、検索数の多さだけで判断すると、結果につながりにくいケースがあります。特に美容医療では、「本気で治療を検討している人」に届くことが重要です。

「鼻整形 名医」や「シミ治療 痛い?」といった具体的な悩みに対応するキーワードは、検索数は少なくても高い成果を生みやすいです。

大事なのは「どんな人に読んでもらいたいか」を起点に選ぶことです。数字にとらわれず、検索の背景にある気持ちを読み取る視点が成果を分けます。

YMYL(医療・美容)特有のSEO要件

医療や美容はGoogleの中で「YMYL(Your Money or Your Life)」と呼ばれる重要分野に分類されており、他ジャンル以上に厳しい評価が求められます。

YMYLに該当するページでは、不正確な情報や誤解を招く表現が、ユーザーの人生に悪影響を与えるリスクがあるため、Googleは以下の点を特に重視して評価しています。

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)

- 信頼できる出典や監修体制の有無

- 誤解を招かない中立的な表現

- 医療広告ガイドラインや法律的な基準との整合性

たとえば、体験談や誇張表現は医療広告ガイドライン違反になる可能性があります。

美容クリニックがSEOを実行した後にやるべきことと注意点とは?

SEO施策は、始めること自体がゴールではありません。施策を実行した後に、効果をどう評価し、必要に応じて改善したり外部の力を借りたりする判断も重要です。

よくあるつまずきポイントや、自社運用と外注の違い、費用感や依頼前に整理すべきことなど、実践段階で押さえておきたい視点を具体的にまとめています。

よくある失敗例とその対処法

美容クリニックのSEOで多い失敗は、やみくもに始めてしまうことです。たとえば、他院の真似をして記事を増やしても、自院に合わなければ結果にはつながりません。また、外注に丸投げした結果、思っていた内容と違う記事が納品されるケースも見られます。

こうした事態を避けるには、目的やターゲットをあらかじめ明確にし、外部パートナーとも共有することが重要です。SEOは継続的な取り組みであり、「誰のために、何をするか」が曖昧だと、成果が遠のいてしまいます。

依頼前に準備しておきたいこと

SEOの外注を成功させるには、内部準備がとても重要です。まず、自院の強みやアピールポイント、対応したい施術や患者層を明確にしましょう。そして、施術情報や医師紹介、料金表などの素材を整理しておくと、コンテンツの質が上がりやすくなります。

さらに、運用後のやりとりで混乱が起きないよう、連絡体制や担当者の役割を事前に整えておくことも大切です。準備が整っていると、依頼後の進行もスムーズになります。

自社運用と外注のメリット・デメリット

SEOを自社で進める場合は、施策の中身を細かく把握できる反面、知識の習得や時間の確保がネックになります。一方で、外部に依頼すれば、専門性の高い施策をスピーディーに実施できますが、費用がかかる上に意思疎通にも気を配る必要があります。

月額費用の目安と、料金体系ごとの違い

美容医療ジャンルでSEO対策を外部に依頼する場合、料金体系にはいくつかのパターンがあります。主な方式は「記事単価型」「成果報酬型」「月額固定型」などで、それぞれにメリット・デメリットが存在するのです。

料金相場は月30万円〜100万円程度と幅がありますが、施策範囲や記事数、ディレクションの有無などによって大きく変動します。

| 料金体系 | 特徴と注意点 |

|---|---|

| 記事単価型 | 1記事あたりの単価が決まっており、費用管理がしやすい。ただし、記事単体での発注が多いため、SEO戦略との一貫性や中長期の改善設計が弱くなる傾向がある。 |

| 成果報酬型 | 「○○位以内で成果」「お問い合わせ数」といった目標達成時に費用が発生する形式。結果が見えやすい反面、短期的な順位獲得に偏りやすく、E-E-A-Tや医療広告ガイドラインとの整合性が弱くなるケースも。 |

| 月額固定型 | 記事制作・キーワード設計・競合調査などを包括的に対応するケースが多い。戦略立案〜改善提案まで一貫して任せたい場合に向いているが、提供範囲と価格が見合っているかの見極めが重要。 |

clinicHPのSEO支援費用と運用スタイル

clinicHPでは、「記事単価制」を基本としつつ、戦略に応じて柔軟に対応しています。

1記事あたりの費用には、記事制作だけでなく、以下の支援がすべて含まれています。

- キーワード選定・構成設計・競合調査

- SEO設計を踏まえた構成案の作成

- 医療広告ガイドラインに配慮したライティング

つまり、単なる“記事代”ではなく、SEO戦略の一環としてのコンテンツ制作をご提供しています。

費用と運用目安

- 1記事:10万円〜(すべて込み)

- 記事数はクライアント様の状況やご希望に応じて柔軟に対応可能

- おすすめのスタートは月2〜3記事

→徐々に慣れてきたら月4〜8記事へと拡大するのが一般的な流れです。

もちろん、予算に余裕がある場合は最初から月8記事前後の集中配信も可能です。

記事数はクリニックの方針や目標に合わせて調整可能ですので、無理のない形でスタートいただけます。

SEO業者を選ぶ時のポイント

業者を選定する際は、営業トークや一時的な成果に惑わされず、長く信頼できるかどうかを見極めることが重要です。特に医療分野では、ガイドラインに対応できるか、医療関連の実績があるかは必須の確認ポイントです。

コンテンツ制作の実務とチェックポイント

SEOの成果を大きく左右するのは、やはり「記事の中身」です。いくら戦略や構造がしっかりしていても、肝心のコンテンツが読者にとって役立たなければ成果には結びつきません。

記事を作る現場で意識したいチェックポイントや、読者心理に沿った構成の工夫、カテゴリーページとの役割の違いなど、実践的な観点から解説します。

SEOライティングのチェックポイント

記事を公開する前に行うチェックは、SEO評価と読者満足の両方に関わります。まずは、検索キーワードと内容がしっかりマッチしているかを確認します。

キーワードを不自然に詰め込まず、文章の流れに沿って自然に配置されていることも重要です。見出し構造が整理されているか、論理的な順序で情報が並んでいるかにも注目しましょう。

読者の心理に沿ったPREP構成の活用法

PREP法(Point → Reason → Example → Point)は、読者の不安に寄り添いながら納得感を持って伝える構成として有効です。

カテゴリーページと記事ページの役割の違い

SEOを考える上で、カテゴリーページと記事ページをきちんと分けて設計することがポイントです。

ページ冒頭にカテゴリーの説明文を入れたり、関連する記事へのリンクを一覧で整理したりすることで、サイト全体の専門性を伝えることができます。

一方、記事ページは「埋没法のダウンタイムは?」「シミ取りレーザーは何回必要?」など、個別の悩みやテーマに特化して詳しく解説するページです。読者の疑問をピンポイントで解決する内容が求められます。

この2種類のページを適切に使い分け、パンくずリストや内部リンクでしっかりつなげることで、検索エンジンからの評価も高まり、ユーザーが迷わず回遊できるサイトになります。

よくある質問(FAQ)

clinicHPで美容クリニックの担当者様からSEOに取り組む際に、よく聞かれる質問をわかりやすくQ&A形式でまとめました。実際の問い合わせ対応や、施策を検討する際の参考としても活用できます。

Q.SEOだけで集客は足りますか?

SEOは中長期的に安定した集客が期待できる手法ですが、Google広告やSNS広告・SNS運用と組み合わせることで効果がさらに高まります。

たとえば、SNSで関心を持ったユーザーが検索してくる流れを意識すれば、SEOが確実な接点となります。複数の手段を併用することが、バランスの良い集客戦略につながるのです。

Q.医療広告ガイドラインには対応できますか?

はい、対応可能です。過度な表現や断定を避け、根拠に基づいた情報提供を徹底すれば、SEOとガイドラインの両立は問題ありません。施術効果や体験談の扱いには注意が必要ですが、専門業者に依頼することで、適切に調整されたコンテンツが制作できます。

Q.SEOはどのくらいで効果が出ますか?

一般的に、SEOの成果が出るまでには3〜6ヶ月ほどかかります。ドメインパワーや競合の多さ、更新頻度にもよりますが、短期間での結果を求めすぎず、ページの滞在時間や問い合わせ数など複数の指標で評価することが大切です。

Q.記事は何本くらい作ればいいですか?

最低でも10本程度から始め、施術ごとや悩みごとのキーワードに対応した記事を用意するのが効果的です。単発の記事ではなく、全体の構成の中で役割を持たせた設計にすることで、成果につながりやすくなります。

Q.古いホームページはSEOに不利ですか?

はい、不利になることがあります。特にモバイル対応やページ表示速度が遅い場合、検索エンジンの評価が下がる可能性があります。まずは内部構造やデザインを見直し、現代のユーザー環境に合った形に整えましょう。

Q.どんなキーワードを選べば効果的ですか?

「施術名+○○」や「悩み+解決策」のような具体的な検索に対応できるキーワードが効果的です。検索ボリュームの多さよりも、「今すぐ治療を検討している人」に響くかどうかを基準に選ぶのがポイントです。

Q.SEO対策で失敗しないためには?

読者視点で構成を考えること、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した情報設計を行うことが基本です。また、継続的な改善を前提に運用体制を整えることも、安定した成果には欠かせません。

Q.画像や動画を多く使っても大丈夫?

表示が重くならないように最適化すれば問題ありません。画像はWebP形式への変換や圧縮を行い、動画はYouTubeを活用して埋め込みましょう。alt属性や構造化データの記述も、SEO強化に役立ちます。

Q.競合が多すぎて勝てないのでは?

競合が多い分野でも、地域や施術、患者層などを絞り込むことで十分に戦えます。ロングテールキーワードを活用すれば、検索ボリュームは少なくても高い成果が見込めることがあります。

Q.SEOでリピートは獲得できますか?

SEOは新規の患者獲得に適した施策ですが、リピートにつなげるには別の仕組みが効果的です。記事から施術ページや医師紹介ページへ誘導、さらにLINE登録やSNSフォローにつなげる流れを整えることで、継続的な接点を作りやすくなります。

まとめ

美容クリニックにとって、SEOは中長期的な視点で集客を支える柱のひとつです。ただし、単にキーワードを入れた記事を増やすだけでは、期待する効果は得られません。大切なのは、ユーザーの検索意図を正しく理解し、それに応える構成や表現を整えることです。

そして、E-E-A-Tの観点や医療広告ガイドラインにも配慮しながら、コンテンツ・導線・サイト構造をトータルで設計することが成果につながります。この記事の内容を参考に、貴院に合ったSEO施策を見直してみてください。もし判断に迷う場合は、美容医療に詳しいSEOの専門家に相談するのも良い選択です。

まずはお気軽にご相談ください

clinicHPでは、美容クリニック・美容外科に特化したSEO支援を、企画から運用まで一貫して行っています。「集客が伸び悩んでいる」「SEOを始めたいけれど、何から手をつければいいのかわからない」といったお悩みに対しては、現状分析から戦略設計、記事制作、運用改善までをワンストップでサポートいたします。

医療広告ガイドラインへの対応や、E-E-A-Tを意識した構成にも強みがあり、美容医療特有の課題にも柔軟に対応可能です。ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

貴院の魅力をしっかりと引き出し、成果につながるSEO戦略をご提案いたします。